RFIDとは、電波や磁界を使って離れた場所にあるRFIDタグ(ICタグ)から情報を読み取る技術です。RFIDを活用すると在庫管理や工程管理、入出庫時の計数など、さまざまな業務を大きく効率化できます。

しかし、バーコードやQRコードなどの自動認識技術と比較した場合のRFIDの強みが、今ひとつよく分からない点も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事ではRFIDの仕組みや特長、活用事例などを分かりやすく解説しているため、基礎知識をしっかりと押さえられるようになります。

RFIDとはRFIDタグに保存された情報を瞬時に読み取る技術

RFID(Radio Frequency Identification)とは、無線通信を利用してデータを非接触で読み取る技術です。RFIDリーダーと呼ばれる機器が電波や磁界を発し、RFIDタグに保存された情報を読み取ります。リーダーにはゲートや壁、セルフレジなどに取り付ける「固定型」や、手に持って操作する「ハンディ型」などがあります。

たとえばアパレル店のセルフレジで、カゴの商品情報が瞬時に読み取られ、合計金額が表示される体験をしたことはないでしょうか?これにはRFIDが使われています。またJR東日本のSUICAにもRFIDが使われており、カードやスマートフォンをかざすだけで支払いが完了します。このようにRFIDは、現代社会の利便性を向上させるために欠かせない技術なのです。

RFIDの仕組みをわかりやすく解説

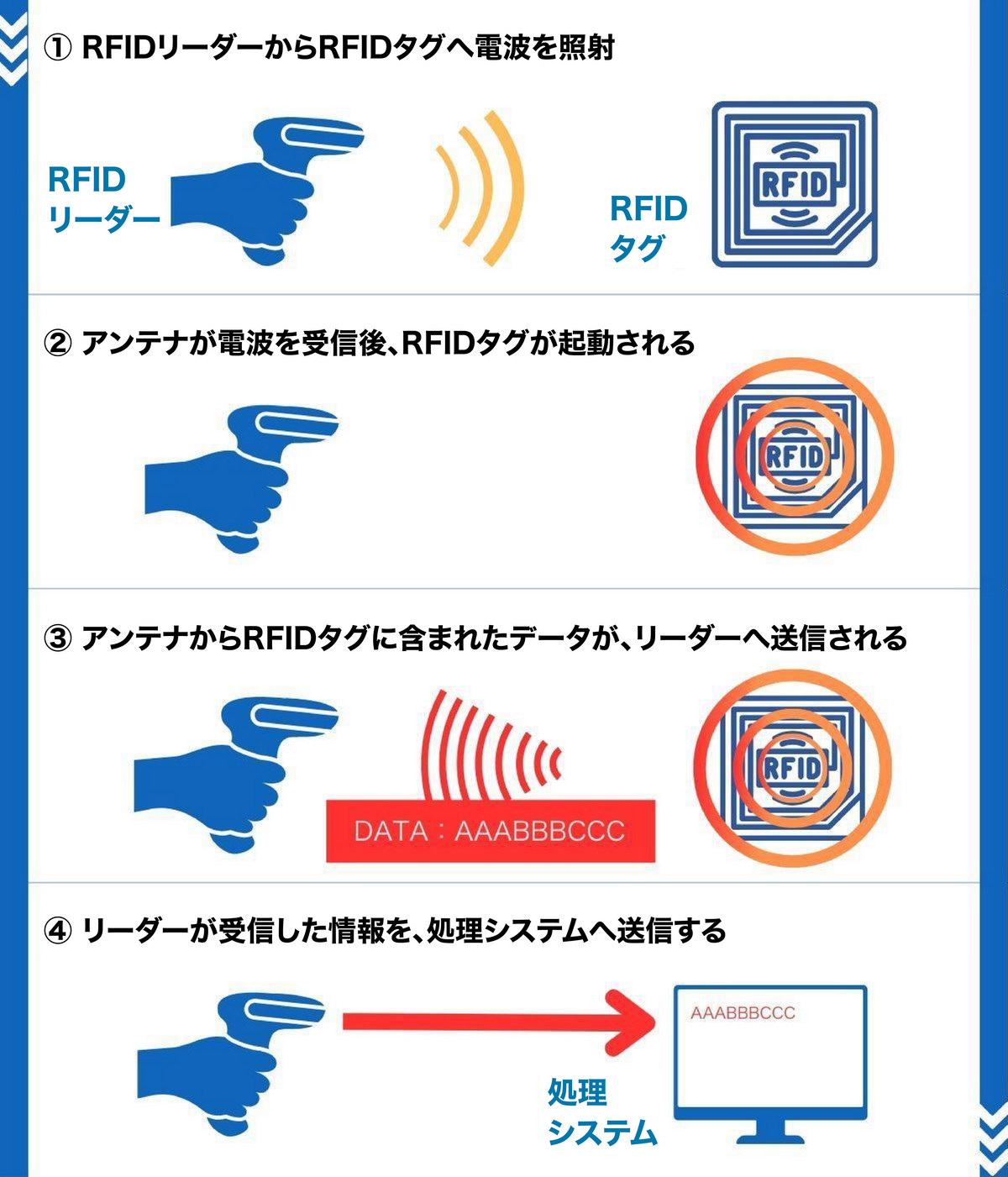

RFIDタグに含まれたデータが処理されるまでの流れを分かりやすく解説します。

まずリーダーからタグへと電波や磁界が照射されます。次にRFIDタグにあるアンテナで電波や磁界を受信し、RFIDタグ内のICを起動させるための電力を生成します。電波や磁界で、リーダーからタグへの命令も送ります。命令を受けたタグは、命令に応じて保有しているデータをRFIDリーダーへと返すなどの動作を行います。最後にリーダーがデータを受信後、処理システムを通じて、あらかじめ決められた処理が実行されるのがRFIDの大まかな流れです。

RFIDの仕組みの基本は、電波や磁界を電力に変換する、無線による電力搬送部分になります。無線による起電については、以下の記事で詳しく解説しております。

本記事と併せて、ぜひご覧ください。

RFIDは、起電するために必要な電波や磁界を確実に受ける事が重要です。そのため、利用する環境や用法に適したタグやリーダーを選定し、実使用環境下で事前検証を行うことが「現場で使えるRFID」導入の成否を分ける大きな要素となります。

RFIDについて押さえておくべき6つの特長

ここまでにRFIDの仕組みを解説してきました。しかし、人を介さず、IDやデータを機械的に読み取る自動認識技術であるQRコードやバーコードと、RFIDとの違いが今ひとつ見えないかもしれません。そこでこの章では、RFIDの6つの特長について解説します。

1.距離が離れていても読み取れる

バーコードやQRコードは、読み取りする際にリーダーを近づける必要がありますが、RFIDは数メートル離れた場所でもデータを読み取れます。これにより高所にあるタグでも脚立を使わずに読み取れるため、作業時間の短縮や作業者の安全確保につながります。

2.物にさえぎられていても読み取れる

バーコードやQRコードは読み取りする際に、コードが見えている必要がありますが、RFIDの場合、箱や棚に隠れているタグも電波や磁界が届けば読み取れます。そればかりかタグがテープで覆われていたり、表面が汚れていたりしていても、問題なくデータを読み取れます。

箱から対象物を取り出したり、汚れを落とす手間がなく読み取りができるため、在庫管理や棚卸しの効率化に大きく貢献できるわけです。

3.一度に複数のタグを読み取れる

RFIDリーダーをかざすだけで、一度に複数のタグが読み取れます。確かにバーコードやQRコードでも、複数のコードを一度にスキャンできるリーダーがありますが、それほど一般的ではありません。

また、これまでに紹介してきたように離れた距離にあり、遮蔽物があって視認できなくても、複数のタグを読み取れる点はRFIDのみの特長です。これにより膨大な資材や在庫を効率的に管理できるのです。

4.データの書き換えもかんたん

RFIDは、データの書き換えも簡単に行えます。これにより、同じ製品でも製造履歴や品質、トラッキング情報を個別かつ詳細に管理できます。

一方、バーコードやQRコードにはRFIDを大きく上回るデータ容量を持つものも存在し、トレース目的で製造ロットなどを可変情報として印字可能です。しかし、一度情報を印字し商品などに取り付けた後、製造工程や流通段階で情報の追加や変更はできません。

5.複製が難しくセキュリティ面に優れている

RFIDタグは書き換えがかんたんに行える一方で、複製が難しくセキュリティ面に優れているという特長も持ちます。印刷・印字されたバーコードやQRコードは容易にコピーできるため、セキュリティが重要なシーンではあまり活用できません。

一方でRFIDタグには、内部に個別の識別情報や暗号化技術が組み込まれているため、複製が困難です。この特長を活かして、入退室管理システムや決済システムなどに活用されています。

これらの用途では、偽造された端末によるデータの書き換えを防ぐために「相互認証処理」と呼ばれる技術が実装されたRFIDも普及しています。相互認証処理により、認証されたリーダーとタグの間でしかデータのやりとりができず、セキュリティ面がさらに強化されています。

6.タグの耐久性に優れており寿命が比較的長い

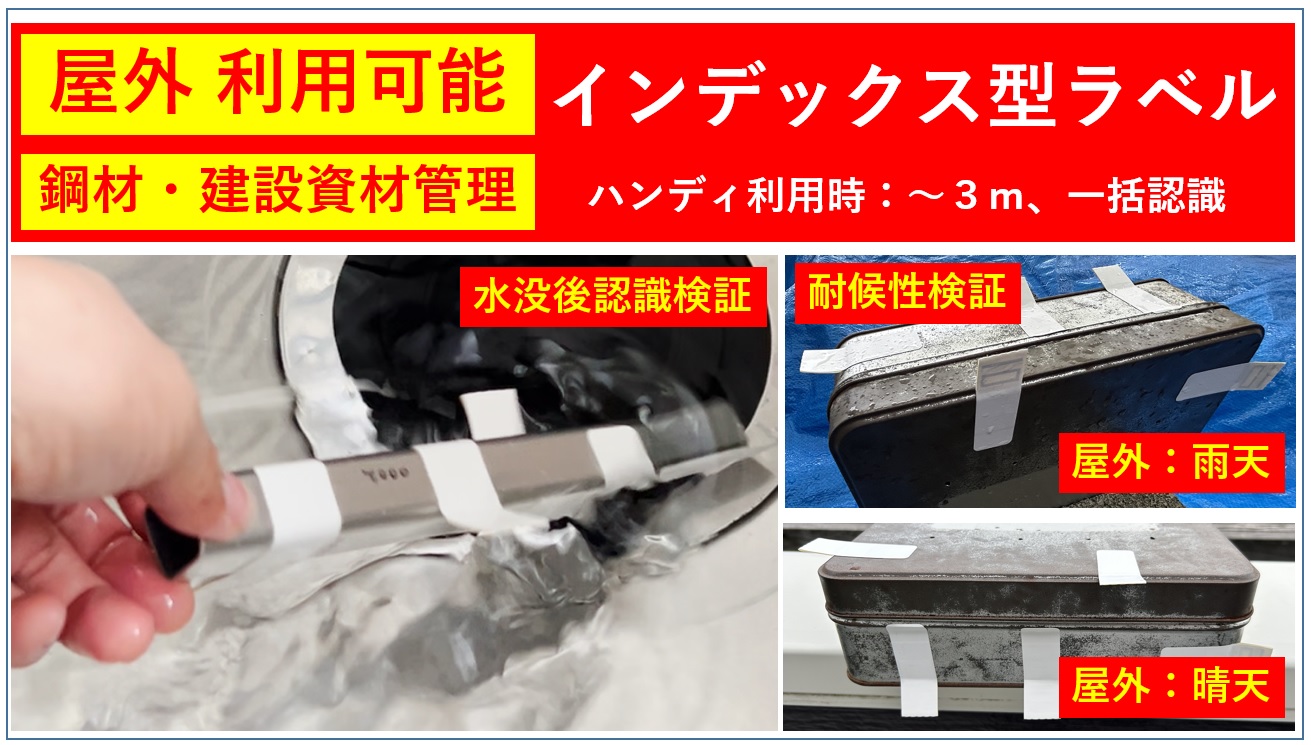

RFIDタグは素材構成や形態のバリエーションが多く、用途・用法、環境に応じた選定が可能で、例えばハードタグは小型でありながらも、優れた耐久性を持ちます。

ハードタグはICチップとアンテナが、防塵・防水性や耐熱性、耐衝撃性に優れた素材で覆われており、過酷な環境でも長期間にわたって使用可能です。ただし、RFIDラベルはハードタグと比べると薄いフィルムや合成紙、紙素材で構成されているため、耐久性という点で劣ります。

シーレックスのRFIDタグはバッテリーを内蔵しないパッシブタグで、数十年に渡って利用できます。一方、アクティブタグと呼ばれるバッテリー内蔵タイプの耐用年数は3〜5年です。

※耐用年数はタグの種類、用途、用法、使用環境によって異なります。

パッシブタグとアクティブタグはそれぞれ性質が異なるため、利用シーンに合わせて適切なものを選ぶ必要があります。タグの選び分け方については以下の記事で詳しく解説しております。

本記事と併せて、ぜひご覧ください。

RFID導入に伴うデメリット

RFIDの導入に伴うデメリットを紹介します。

読み取り精度がネックになるケースがある

RFIDは非常に便利な技術ですが、電波方式か磁界方式かによって、得意・不得意が異なります。例えば電波方式で多く用いられているUHF帯では、金属製品や水分の多い物体にタグを付けると電波が吸収・拡散されて、読み取りが不可能、もしくは精度が低下する可能性があります。たとえば液体の入ったペットボトルや金属製品にRFIDタグを貼付する場合、うまく読み取れなくなる場合があるわけです。

このようなケースについては以下のような対策を取ることで、読み取り精度の低下を防げます。

水分を含む製品への対処法

- 水分のない位置に貼る

- タグと水分に空間を作る

金属製品への対処法

- 金属用の特殊タグを使う

- 完全に金属で囲うのではなく電波が通るスキマを開ける

コストがかかる

RFIDの導入における最大のデメリットは、導入にコストがかかる点です。RFIDの導入に際してはタグやリーダー、プリンタなどをそろえる必要があります。それぞれの概算価格は以下のとおりです。

|

種類 |

概算価格 |

|

|

RFIDタグ |

一般的なタイプ |

一枚当たり10〜30円 |

|

金属用など特殊なタイプ |

一枚当たり100円〜 |

|

|

RFIDリーダー |

ハンディタイプ・据え置きタイプ |

一台20万円程度 |

|

ゲートタイプ |

一台100万円程度 |

|

|

RFIDプリンタ(タグを印字するためのプリンタ) |

一台50万円〜100万円程度 |

|

これに加えて、RFIDのシステム面をつかさどるソフトウェアや、処理を行うためのPCなども購入が必要になります。これらにかかるコストは、RFIDの用途や規模によって大きく増減するため一概に価格を示すことはできません。

そのため導入を検討される場合は、まず目的や用途を当社にご連絡ください。詳細を確認し、複数のRFID方式やRFIDタグ、システム構成の中から貴社の課題解決につながるご提案を致します。状況によっては、後述しますバーコードやQRコードなど他の自動認識技術を用いたシステム・サプライも当社がワンストップでご提案致します。

RFID導入にかかるコストはいくら?

分かりやすく貴社の状況に合わせた導入コストを試算します。

RFIDタグとバーコード・QRコードとの違いまとめ

ここまでに、RFIDとよく似た技術であるバーコードやQRコードとの違いが徐々につかめてきたのではないでしょうか?ここではRFIDとバーコード・QRコードの違いについて以下にまとめます。

|

RFIDタグ |

バーコード・QRコード |

|

|

読み取り可能な距離 |

最大10m |

標準 数cm~1m程度 |

|

複数同時読み込み |

◯ |

▲ 読み込み可能 |

|

遮蔽物ある場合の読み込み |

◯ |

× |

|

汚れがある場合の読み込み |

◯ |

× |

|

データの書き換え |

◯ |

× |

|

複製 |

× |

◯ |

|

コスト |

高い |

安い |

このようにバーコードやQRコードに比べてRFIDは、さまざまな面において性能の高さをほこります。

ただしネックとなるのはコストです。タグやリーダー、プリンタ、ソフトウェアなどの購入に大きな費用がかかる点は否定できません。一方でRFID導入による作業効率の向上に伴い、人件費の大幅な削減が見込めます。費用対効果を慎重に試算していくことがなにより重要なのです。

RFIDの活用事例

実際にRFIDをどのように活用できるのか知っていくことで自身の企業へ導入される際の効果が、より明確につかめるようになります。そこで、この章ではRFIDの活用事例を紹介します。

1.計数

RFIDを活用することで、計数作業が効率化されます。従来のようなバーコード管理だと、一つひとつ箱から製品・資材を取り出し、読み取る必要がありました。

その点、たとえばゲートにRFIDを取り付けておけば、入荷時に箱を開けずとも内容物を一括でスキャンできるわけです。これにより計数作業が迅速に行われ、手間と時間を大きく削減できます。

同様に出荷時にも、ゲートに商品を通過させるだけで計数が完了します。これにより、出荷業務が効率化するだけでなく、誤配送や重複出荷を防げるのです。このようにRFIDの導入によって、入出庫時の計数作業をスピーディかつ正確に行えるようになります。

2.棚卸し

これまでの棚卸し業務では一つひとつバーコードをスキャンし、数量を数えて入力する必要がありました。これには多くの時間と人手がかかっていたわけです。

一方RFIDを導入すると、特定の範囲の商品を一括で読み取り、即座に数量をカウントできるため、棚卸作業が大幅に効率化されます。またRFIDは遮蔽物があってもデータを読み取れるため、箱や棚に収納されたままの在庫も迅速にカウントできるのです。

RFIDの導入により棚卸しにかかる時間と人件費の削減を実現できます。また棚卸の精度が向上するため人的ミスが低減し、より正確な在庫高を把握できる点も大きな強みです。

3.工程管理

RFIDの技術を工程管理に応用できます。

たとえば製品にRFIDタグを取り付け、各工程の進捗状況を自動的に記録し、リアルタイムで監視できます。これにより、各工程で生じる遅延やエラーを即座に把握できるわけです。

また作業員の制服や携行品にRFIDタグを付けることで動作をトラッキングし、最適な配置や作業指示を行うことで、作業効率を向上させられます。

このようにRFIDを活用することで工場全体の見える化が進められるため、工程管理の最適化を図れるのです。

4.トレーサビリティの構築

RFIDタグを製品に取り付けることで、トレーサビリティを構築できます。

まず、製品の追跡が容易になるため、万が一の不具合やリコールなどの問題が発生した際には、原因追及や対象製品の特定が迅速に行えるわけです。また不正防止や盗難対策に対してもタグの取り付けが効果的で、偽造品や不正流通の発生を防げます。

このようにRFIDを活用してトレーサビリティの構築を行えるため、業務上に発生しうるリスクの予防にも役立ちます。

RFID導入には用途に合わせていくつかの選択肢がある

RFIDの特長や活用事例などを知るにつれ「自社の業務にも活かせそうだな」と、具体的なイメージが湧いてきているところかもしれません。ただし実際に導入を検討する場合には、もう少し踏み込んで、RFIDについて理解する必要があります。

少し専門的な話にはなりますが、RFIDの導入に際してはタグの種類を用途に合わせて選び分けなければなりません。タグの選び方については、以下の記事で詳しく解説しております。

こちらの記事をご覧いただきますと、あなたの企業の状況に合わせたRFIDタグの選び方を明確に理解できるようになります。

まとめ

この記事ではRFIDの仕組みや特長について詳しく解説しました。RFIDとは電波を活用してRFIDタグ(ICタグ)に書かれたデータを非接触で読み取る技術です。バーコードやQRコードと混同されがちですが、以下のようにRFID特有の性質がいくつかあります。

- 離れた距離でも読み取れる

- 物にさえぎられていても読み取れる

- 一度に複数のタグを読み取れる

- データの書き換えもかんたん

- 複製が難しくセキュリティ面に優れている

- タグは耐久性に優れており寿命が長い

こうした特長を活かし、工場や倉庫の在庫管理や工程管理、棚卸しなどに活用して、業務効率を高めつつ人件費の削減に結びつけられます。しかし導入のコストが大きくなりがちな点は、無視できないデメリットです。

そのためRFIDを導入する際には、複数のRFID方式やシステム構成を比較検討いただき、費用対効果を含め、しっかりご検討いただく必要があります。

当社「シーレックス」ではRFIDに関する製品を豊富に取り扱っております。導入に際しては、無料でお見積もりを承っているため、お気軽にご相談くださいませ。

でAIを使う.jpg)